“국가대표 출신이 경찰이 됐다고?”

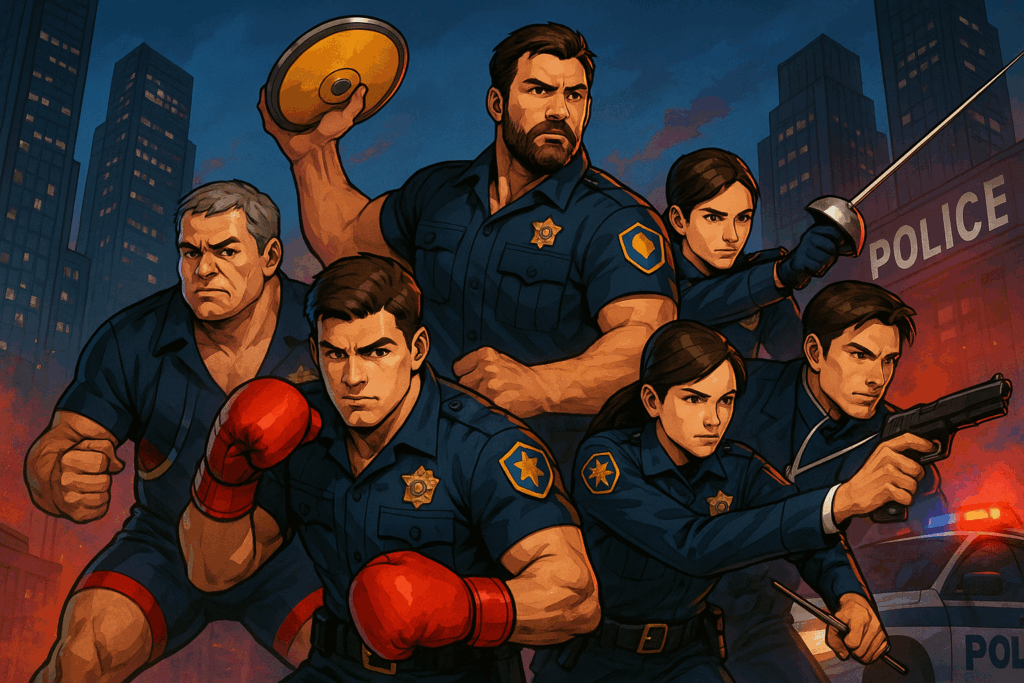

최근 방영된 드라마 ‘굿보이’는 다소 낯설고도 흥미로운 설정으로 시작된다. 국가대표 출신 운동선수들이 각자의 사연을 안고 경찰 조직에 입문하면서 벌어지는 이야기를 그린 이 드라마는, 스포츠와 경찰이라는 두 세계를 접목시키며 시청자의 호기심을 자극했다.

드라마 ‘굿보이’는 각각 다른 종목의 전직 국가대표들이 훈련장에서의 은퇴를 뒤로하고, 경찰이라는 새로운 무대에서 활약하는 과정을 따라간다. 뛰어난 순발력과 체력, 위기 상황에서의 침착함과 끈기는 그들에게 더없이 유용한 무기가 된다. 범죄자와의 격투 장면이나, 긴박한 추격전 속에서 빛나는 운동선수 출신 경찰의 활약은 다소 과장된 연출일지 모르지만, 그 기반에는 스포츠 선수의 체력과 정신으로 ‘현실 가능성’이라는 설득력이 깔려 있다.

[ 정말 존재하는 국가대표 출신 경찰들 ]

무엇보다 흥미로운 점은, 주인공들이 과거의 영광만으로 사는 것이 아니라, 국민의 안전을 책임지는 경찰로서 새 삶의 의미를 찾고 있다는 점이다. 국가대표가 되기까지의 고된 여정 못지않게, 정의를 위해 발로, 몸으로 뛰며 앞으로 나아가는 모습을 보여준다.

실제로 심혜영 경사(대전경찰청 생활질서계)는 7년 차 경찰이자 태권도 국가대표 출신으로, 8억 5000만 원대 빈집털이범 검거, 미취학 아동 실종사건 해결 등 굵직한 사건들을 담당해왔다. 그녀는 인터뷰에서 이렇게 말했다. “운동은 개인의 영광이지만 경찰은 누군가를 위한 일이다. 피해자의 회복을 도울 수 있다는 점에서 더 큰 성취감을 느낀다.” 또한 그는 자신을 “도화지 같은 경찰”이라고 표현하며, 다양한 업무를 유연하게 소화하는 경찰이 되기 위해 계속헤서 발전해 나간다고 전했다.

복싱 국가대표로 두 차례 올림픽에 출전한 송화평 순경(30)은 “현실판 마동석이 돼 범죄자에게는 단호하고, 약자에게는 부드러운 경찰관이 되겠다.”며 각오를 전했다. 선수 시절의 강인함과 책임감을 경찰 업무에 녹여내겠다는 다짐이 느껴지는 대목이다.

검도 국가대표였던 유제민 순경은 형사과 막내로 근무하며 “범인을 잡는 끈기만큼은 질 수 없다”고 말한다. 그는 아버지의 영향을 받아 경찰이 되기를 꿈꿨고, 끈기와 집중력을 무기로 형사라는 새로운 무대에서 뛰고 있다.

운동선수로서의 자질과 경험은 경찰 생활에 그대로 이어진다. 반복된 훈련으로 길러진 집중력과 위기 대처 능력, 동료와의 팀워크는 순찰 현장과 범죄 예방에 큰 장점으로 작용한다. 특히 유도, 태권도, 씨름 등 격투기 종목 출신의 경우 현장에서 신체적 위협에 더욱 능동적으로 대응할 수 있는 역량을 갖추고 있다.

[ 왜 그들은 ‘경찰’이 되었을까? ]

은퇴한 운동선수의 미래는 언제나 명확하지만은 않다. 부상, 체력 저하, 짧은 선수 수명 등으로 많은 이들이 이른 시기에 진로 고민을 시작한다. 코치나 체육교사 등 제한적인 선택지 속에서, 경찰이라는 길은 오히려 낯설지만 도전적인 선택일 수 있다.

하지만 이들은 단지 직업을 찾기 위해 경찰이 된 것이 아니다. 국가대표로서의 경험이 그들 안에 심어준 ‘국가에 대한 봉사’의 정신은, 경찰이라는 역할로 자연스럽게 이어졌다. 이들은 국기를 등에 업고 경기를 뛰던 그때처럼, 지금은 국민을 위해 일한다는 자부심으로 뛰고 있는 것이다.

국가를 대표했던 이들이, 이제는 국민의 일상을 지킨다. 언론의 스포트라이트를 벗어난 자리에서, 조용히 그러나 굳건히 새로운 역할을 해내고 있는 이들의 이야기는 단지 ‘특이한 진로’로만 보아서는 안 된다. 그들의 선택은 누군가의 롤모델이자, 인생 2막의 새로운 가능성을 보여주는 귀중한 사례다.

드라마 ‘굿보이’는 픽션이지만, 실제 정의감과 책임감을 가진 전직 국가대표 경찰관들은 실존한다. 그들의 유니폼은 더 이상 태극마크가 아닌 경찰 마크지만, 그 가슴엔 여전히 국민을 향한 책임과 자부심이 새겨져 있다.

“두 번 국가를 위해 뛰는 사람들,

그들의 헌신에 진심 어린 경의를 보낸다.”